トロントでの学びから―血管障害とグローバルな交流を通じて―

2024年春,私はカナダ・トロントのToronto Western Hospitalにて,Timo Krings教授のもと,3か月間のObservershipを経験しました.これは,脳血管障害と神経放射線診断における最先端の現場を学ぶ,大変貴重な機会となりました.

きっかけは,血管解剖学への興味と,神経解剖学の研究に携わってきたことでした.中居康展先生から「海外で血管解剖を学んでみては?」とご提案をいただき,フランスの解剖学者Philippe Mercier教授を目指して,タイ・チェンマイで開催された「PLANET course」に参加しました.この講習会で積極的に質問した姿勢をTimo先生にも印象づけることができ,最終的に中居先生と山本哲哉教授,大竹誠医局長のご尽力によりトロントでの受け入れが実現しました.

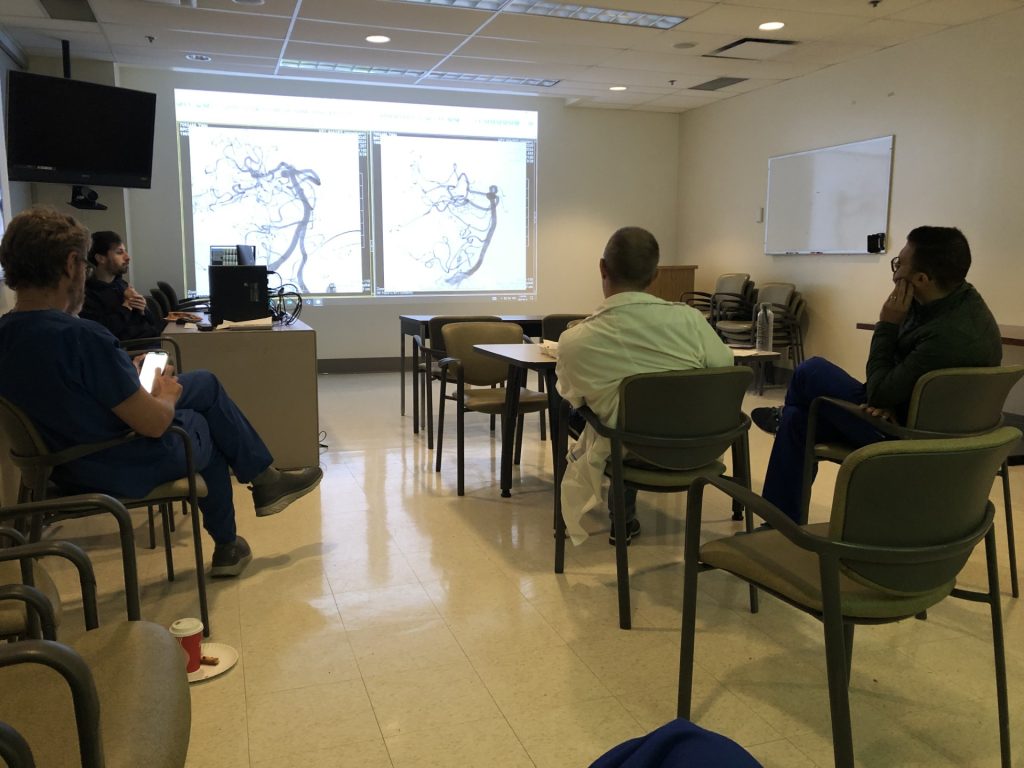

トロントでの研修では,主に脳血管障害に関する検査と治療を見学し,特にシャント疾患や動脈瘤,硬膜動静脈瘻などの症例を多数経験しました.スタッフごとに異なる治療スタンスを比較することで,理論や哲学の違いを実感できたことは,日本では得難い学びでした.特に,日本ではまだ一般的でないDigital Subtraction Myelography (DSM)を,低髄圧症候群患者への診断手法として学べたことは非常に印象的で,今後日本でも導入すべきと強く感じました.

さらに,脳神経外科チームとの交流を通じて,手術見学やカダバーコースにも参加することができ,Prof. Radovanovic Ivan(AVMに関するNatureおよびNEJMの論文で知られる世界的外科医)とも面識を得ました.放射線科・外科・血管内治療が密接に連携する現地のチーム医療の中で,それぞれの視点を尊重しながら症例を議論する姿は,日本の脳神経外科医としての視野を大きく広げてくれるものでした.

また,見学者であっても積極的に症例に関与し,ディスカッションに加わる姿勢を大切にしたことで,スタッフから “Shige” と呼ばれ,論文執筆や研究にも参加させていただけるようになりました.Cerebral proliferative angiopathy (CPA) に関連した共同研究が,わずか数日の議論から始まったスピード感には驚かされ,日本でもこの姿勢を取り入れていきたいと強く感じました.帰国前にはTimo先生のご自宅に招かれ,「Shigeは今のスタンスを続ければいい.日本には多様な教育スタンスを融合させ,理想的な学びの場を育むポテンシャルがある」と温かい言葉をいただきました.見学者であっても“当事者意識”を持って学ぶことの大切さを,身をもって教えていただいたと思います.

もちろん,海外での生活は臨床漬けの日常から離れた開放的なもので,カナダ内の小旅行やアイスホッケー観戦など非日常を満喫しました.国内外の多くの先生方や友人に支えていただき,このような機会を得られたことに心より感謝しています.今後,このバトンが繋がるように,自分の経験や友人関係を後輩に引き継いでいきます